【イベントレポート】7/4 機材サークル オンラインセミナー

機材サークル オンラインセミナープリントするためのNX Studio基礎知識&プリントのノウハウ |

7月4日(木)20時より、機材サークルのオンラインセミナーを開催しました。今回のテーマは「プリント」です。記念写真からフォトコンテストまで、写真を楽しむうえでプリントは欠かせない要素のひとつ。皆さまの中にも、実際にプリントする際に次のようなご経験はありませんか?

・モニターで見たときの仕上がりとプリントしたあとが違う😟

・イメージしていたものとギャップがある🤔

上田先生によると、「全く同じにはならなくても、やり方次第で誤差を減らすことはできる」とのことです。今回は、そんなプリントに関する悩みや解決方法について、分かりやすく解説していただきました。

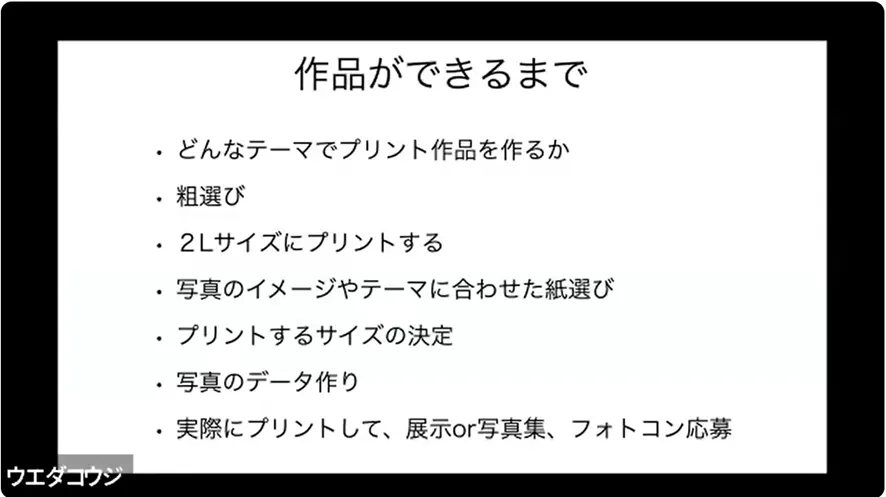

【プリントプロセス】

特に上田先生は、写真の粗選びの際、ある程度の枚数が揃った段階で2Lサイズにプリントし、実際に紙に出力して物理的に選別されるそうです。「画面上だけでは、作品を十分に選ぶことはできない」と仰っており、L版だと少し小さいため2Lサイズを使用し、プリントする紙を決定した後に、RAW現像を行うことが多いそうです。ある程度編集を加えた作品を見比べることもあるようですが、最終的なデータの仕上げは、最終段階で行うと伺いました。

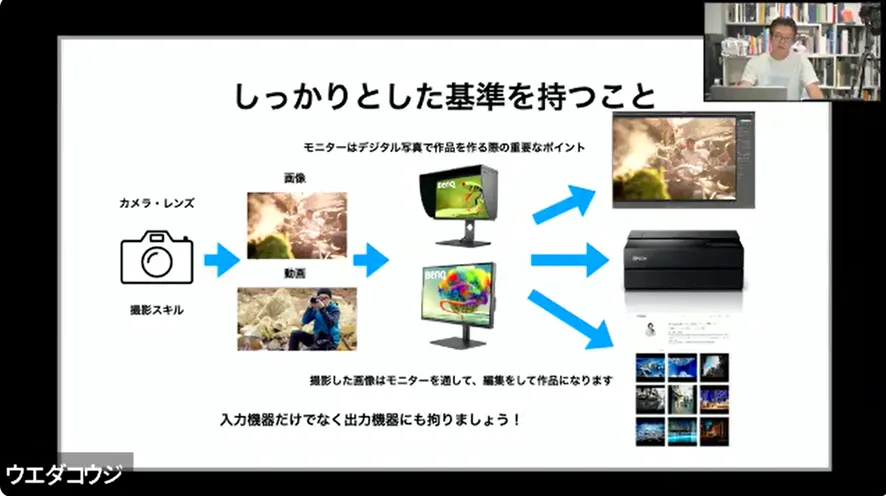

プリントを行う際に大切なのは、「基準」を持つことです。上田先生は、その基準としてモニターを挙げていました。撮影した作品をみるとき、現像するとき、プリントするときはモニターで確認しますよね。モニターが正確に色を表示できるかどうかを意識することが大切だとお話していただきました。

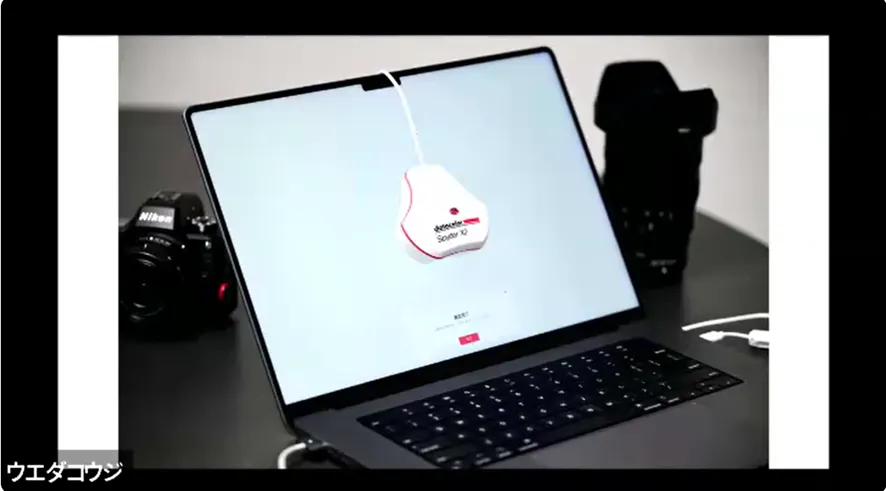

【キャリブレーション】

モニターは使用しているうちに、色や明るさが徐々に変化することがあります。そのため、キャリブレーションを行い、色や明るさ、コントラストなどの表示特性を適切に調整し、画面が正確な色を表示できる状態に整える必要があります。上記のモノクロ作品をご覧いただくと、その違いがお分かりいただけるかと思います。同じモノクロの作品ですがこれだけ色調が変わってしまいます。

キャリブレーションを行う前に現像作業をすると、モニターで見えているものが正しいと思い込んで作業を進めてしまいがちですが、もしそのモニター自体が正確な表示になっていなければ、設定したパラメーターも実際にはずれてしまい、結果として作品自体も望んだものからどんどん離れてしまいますので、キャリブレーションを行うことで出来るだけずれを無くしたいですね。

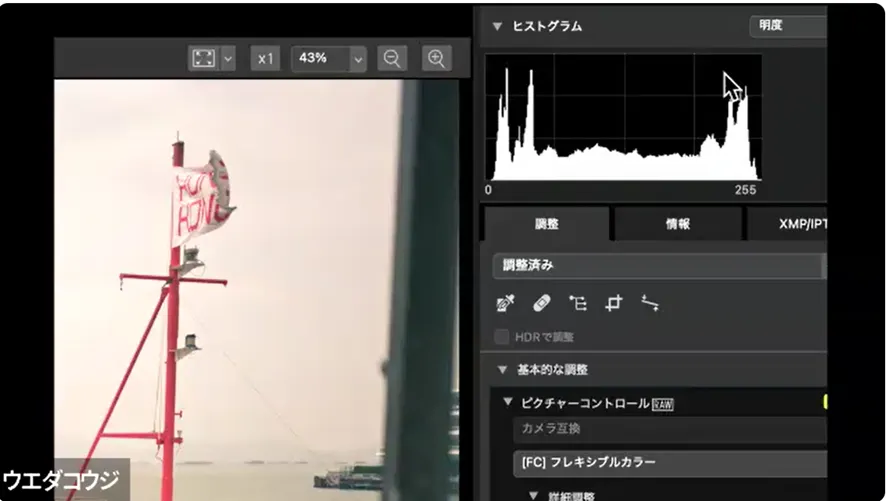

【ヒストグラム】

上田先生は、現像時に活用していただきたいものとして、ヒストグラムを挙げられていました。これは、モニターの表示が実際とは異なっている可能性があるためです。ヒストグラムを使うことで、白飛びや色飽和といった現象を確認することができます。

また、実践編としてプリントを行う際には、自分がイメージした明るさで写真が仕上がらなかった場合や、逆にうまくいった場合のパターンを確認しておくと、「このくらいの明るさであればうまく表現できた」や、「これではシャドー部が沈んでしまう」といった明るさの分布を把握しておくことがプリント時に役立ちます。

基本的にはプリントを重ねて試行錯誤することが重要で、ご自身の使用環境でどのように調整をすれば良いのかを把握しておくことは、決して無駄にはなりません。

その他にも基礎から応用編までプリントについてご教授いただきました。一部分ですが紹介させていただきました。こだわりを持てば持つほど奥が深くなるプリントの世界、一度挑戦してみてはいかがでしょうか。

今後の機材サークルのスケジュール

夏の旅行シーズンに持っていきたいレンズ&フィルター 旅写真にまつわるQA

日時 2025年8月8日(金)20:00 ~ 21:30

ミュートしたユーザーの投稿です。

投稿を表示PHOTO HUBスタッフさん、7/4 機材サークル オンラインセミナーのレポート作成、ご苦労様でした。

小生、だいぶ以前、モニターとプリンターの色合わせ?のまねごとをしてみたのですが、それ以来、モニターで見たイメージとプリントされたイメージが大きく異なるようになってしまいました。

色合わせ?をする前の方が、まだましと思い、元に戻そうとしたのですが、うまく戻せずあきらめていました。

このたび、大いに期待してオンラインセミナーを視聴させてもらいました。

しかし、正直、悲しいことに概念的な話以外、ほとんど理解することができませんでした。

小生の知識では、色空間? キャリブレーション? ICC? なんじゃこれ でした。

でも、なにはともあれ最も大事なこと「カラーマネジメント」の存在とこれは大変に奥の深い話であることを教えて頂きました。これだけでも小生には大収穫でした。

情けない話で申し訳ありません。

これから、ゆっくり、じっくり取り組んでいかなくては、と改めて思っている次第です。

レポートを作成して下さり、ありがとうございました。